Comprendre le cancer du sein

Le cancer du sein se développe à partir des cellules de la glande mammaire. Il existe différents types de cancers du sein, chacun avec ses caractéristiques propres qui guideront le choix des traitements :

Le carcinome canalaire in situ (CCIS) C’est une forme précoce du cancer, où les cellules cancéreuses sont confinées dans les canaux galactophores (qui transportent le lait jusqu’au mamelon). À ce stade, les cellules cancéreuses ne se sont pas propagées dans les tissus environnants. Le diagnostic précoce de cette forme permet généralement un excellent pronostic.

Le carcinome canalaire infiltrant C’est la forme la plus fréquente, représentant environ 80% des cancers du sein. Les cellules cancéreuses ont franchi la paroi des canaux et ont commencé à envahir le tissu mammaire environnant. Sans traitement, ces cellules peuvent se propager vers les ganglions lymphatiques ou d’autres parties du corps.

Le carcinome lobulaire Il se développe dans les lobules, les glandes qui produisent le lait maternel. Il existe sous deux formes :

- In situ : les cellules cancéreuses restent confinées dans les lobules

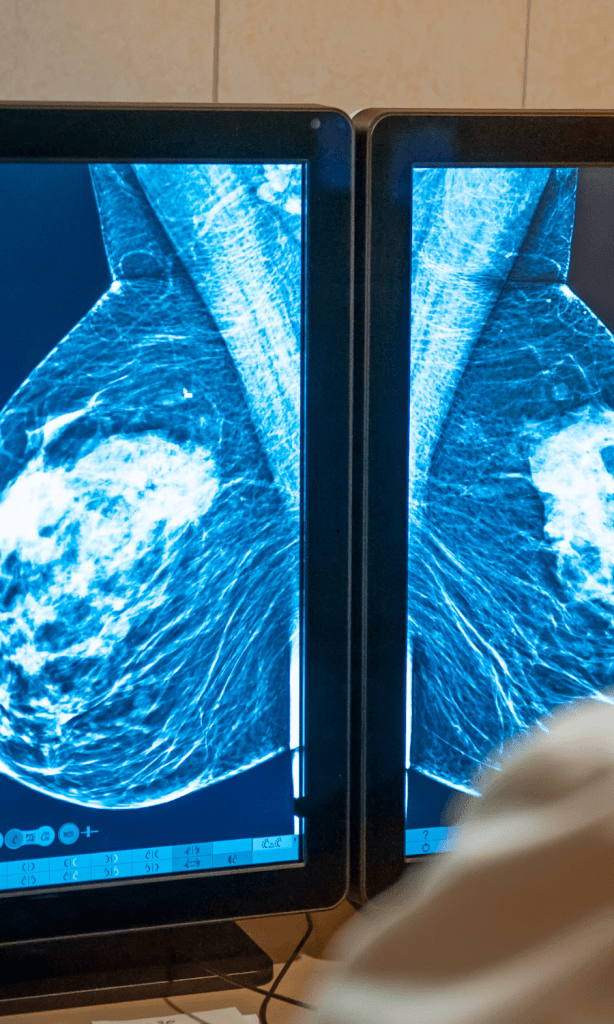

- Infiltrant : les cellules ont envahi les tissus voisins Ce type de cancer est parfois plus difficile à détecter par mammographie et peut être présent dans les deux seins.