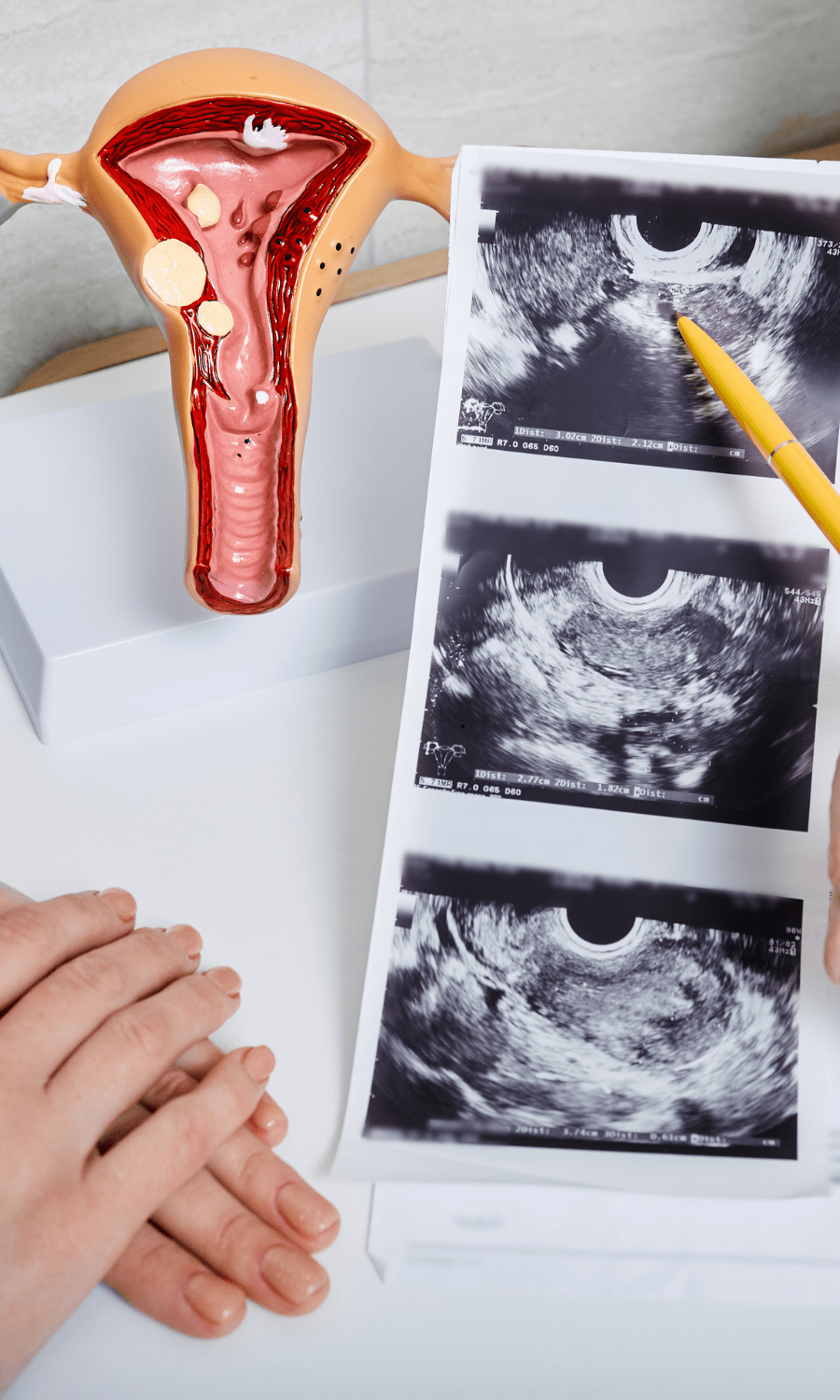

Comprendre le cancer de l'utérus

Les sarcomes utérins Ces cancers se développent dans la partie musculaire de l’utérus. Imaginez l’utérus comme une poche dont la paroi est constituée d’un muscle épais. C’est dans ce muscle que se développent les sarcomes. On en distingue plusieurs types :

- Le léiomyosarcome : c’est la forme la plus fréquente. Il se développe directement dans les fibres musculaires de l’utérus, un peu comme un fibrome, mais avec des cellules cancéreuses.

- Le sarcome du stroma endométrial : plus rare, il touche le tissu qui soutient et nourrit la muqueuse utérine (l’endomètre). C’est comme si le « squelette » qui maintient la muqueuse était atteint.

- Les sarcomes indifférenciés : dans ces formes, les cellules cancéreuses ont tellement changé qu’il est difficile de reconnaître leur origine précise. Ces formes sont plus agressives et nécessitent un traitement rapide.